El mar siempre me pareció inmenso. Una creación fabulosa de nuestro señor, que aportaba paz en la calma y temor en la tempestad; pero cuando nos adentramos en aquel inmenso mar de arena comprendí que el desierto debía haber sido diseñado por rey de los infiernos. Cabalgar a lomos de los camellos no ayudaba a templar la sensación de desasosiego; enfundados en nuestras túnicas, cubiertos de pies a cabeza buscando que el sol no abrases nuestra piel; y que las noches no helarán nuestras barbas.

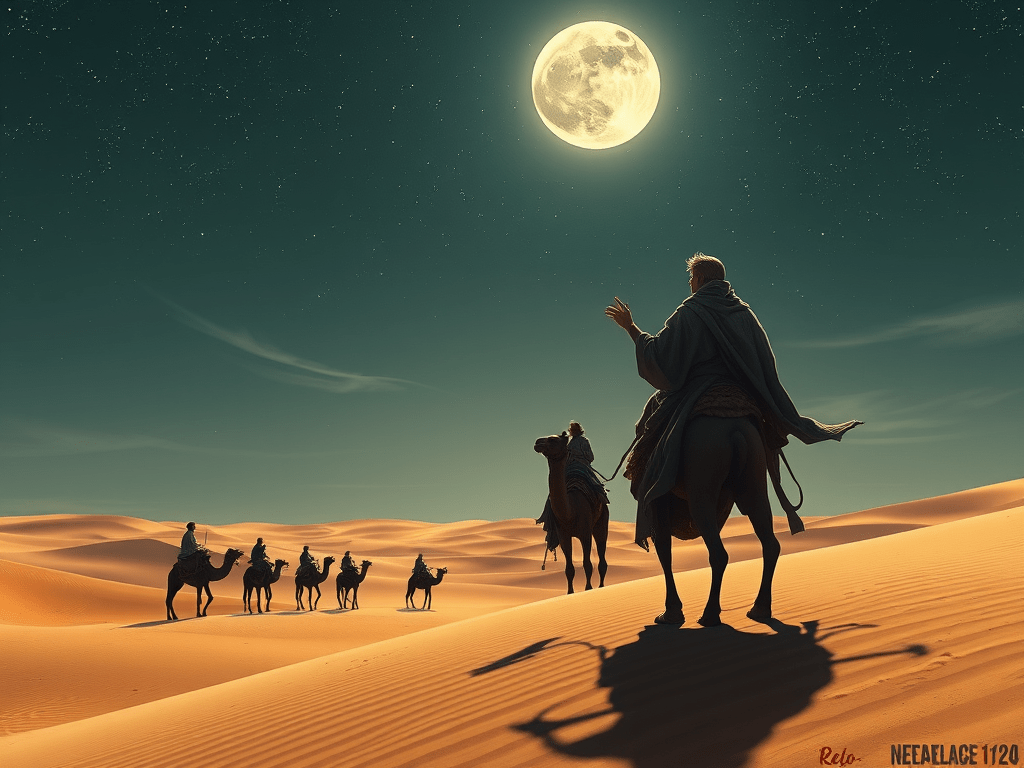

Los primeros días, los hombres aun mostraban la alegría de la aventura y por las noches contaban los animales vistos por el camino; los oasis que habíamos cruzado. Iluminados solo por la luna, tumbados junto a nuestros camellos o en las jaimas preparadas por los hombres de Joao, mirábamos al cielo estrellado buscando nuestro camino al este. Pero, cuando la travesía se alargó, y los días se hicieron iguales; y las noches se hicieron eternas, mis hombres comenzaron a blasfemar o a orar, dependiendo de la fe que guardaban en su corazón.

Pero, cuando la desazón estaba a punto de golpear a los nuestros, el gigantón trató de explicarme, con gestos que estábamos cerca de un oasis, y tambien que deseaba darse un baño. Fue la primera vez que le oí reír, más gruñir como los animales. También la primera vez que observé su cuerpo, marcado por los latigazos y las heridas. Diego también lo observaba y su rostro mostró lastima. Y compasión. Me sorprendió esa actitud en él, la mirada del que se ve reflejado así mismo por primera vez, pero no dije nada.

Fue es noche, la del quinto día, cuando Diego se acercó hasta la jaima en la que descansaba.

—Lo siento, Fernán. Sé que no esperabais esto de mí. Me llamasteis como al amigo que fuimos en la juventud y encontrasteis un taimado traidor —traté de cortarlo—… No, no. Sé que es eso lo que pensáis. Vos no lo sabéis todo, no sabéis que ocurrió conmigo cuando abandoné le mando de Pedro Cabrón; ni lo que he tenido que vivir para sobrevivir en Arguim. Necesitaba hacerme necesario, solo así lograría escapar de mi prisión y salvar a los míos. Tengo hijo, Fernán, dos. Un varón que ya navega bajo bandera portuguesa, y una menina a la que buscan casar con un moro. Hasta yo me doy cuenta de que aun no es mujer; casi no es joven siquiera. Una niña, Fernán, no más de cuatro primaveras ha visto y quieren casarla con un viejo amigo de Abdul.

Le miré silencioso y vi en sus ojos que lo que contaba era real. En ese momento comencé a comprender su actitud, tan diferente a la que siempre tuvo conmigo. Yo también soy padre, y quizá actuaría como él en caso de necesidad.

—No es por mí, Fernán. Tengo que salvarla de una vida alejada de toda vista que no sea la de un esposo que ya roza la muerte.

Asentí con la cabeza, antes de hacerle un gesto para que guardase silencio. Algo se movía junto a la jaima, demasiado cerca para ser un animal. Busqué al gigantón con la mirada; se había vuelto mi sombra, pero, en contra de lo esperado, no en mi carcelero. Había evitado tratarlo como si fuera tal, y en los cinco días transcurridos en el desierto, no pocas veces me acerqué hasta él para ofrecerle agua de mi propia calabaza. La primera vez se sorprendió, como si jamás alguien hubiese tenido un gestó con él; la segunda dio las gracias con la cabeza. Ese quinto día, después de la confesión de Diego, lo comprendí definitivamente: el gigante sin nombre, Diego y yo mismo éramos esclavos de la ambición de Joao y Abdul. Por suerte para los tres, habíamos partido de la ciudad y aunque los hombres de uno y otro nos acompañaban en nuestra travesía, ahora teníamos dos rostros amigos entre tantos enemigos.

—¿Quién anda ahí? —grité esperando respuesta de los míos.

—Es ese gigante, Moussa —por fin conocí el nombre del gigantón, pues no me había preocupado de saberlo ya que nuestra reciente amistad se basaba en gestos, silencio y la hermandad del que se sabe cautivo—. Está merodeando por el campamento, mi señor.

Miré primero a Diego y luego a Moussa. El gigantón mostró una gran sonrisa al saber que se encontraba en dos lugares diferentes. A la par, los tres desenfundamos nuestras armas.

—¿Podrías entrar un momento, Pero? —había reconocido la voz de uno de mis hombres en aquella mentira.

—Por supuesto, mi señor —respondió introduciéndose en la jaima.

—¿Estáis seguro de que es el gigante mudo quién merodea? —Moussa se había ocultado en las sombras más profundas de la gran jaima.

—Sí, mi señor. Lo hace cada noche. Pasa las horas revoloteando entre las tiendas, no sé cómo es capaz de cabalgar en la mañana.

Diego se situó tras el joven soldado, cortando su escapatoria.

—Pero sois gaditano como yo; conozco a vuestra madre y he comido con vuestro padre. Habéis estado en mi casa, como yo en la vuestra. Decidme ¿Qué os lleva a mentirme? —Moussa dio un paso adelante, para que la luz iluminase su rostro de forma fantasmagórica—. ¿Estáis seguro de quién me escuchaba?

El joven dio un paso atrás, golpeándose contra el pecho de Diego. El terror se infundió en su rostro, al comprender el error cometido. Balbuceó palabras sin sentido antes de echarse a llorar. Me recordó a mi mismo, siendo solo un mozalbete, en la primera batalla en una playa canaria. Me recordó en el realejo, cuando miré al demonio a los ojos; y supe que aun tendría salvación.

—Ahora, Pero, trabajáis de nuevo para mí. No temáis, le prometí a vuestra madre que no le entregaría vuestro cadáver y que os devolvería a Cádiz con vida —me levanté acercándome a él—. ¿Abdul o Joao, quién os paga por espiarme?

—Cabrón…